【第7回】浄土論—仏法は宗教なのか?—(後半)

筑波大学名誉教授 伊藤益

写真とキャプションは当HP管理人

5

親鸞の曾孫で、浄土真宗の仏法の一支脈としての独立を図ったとおぼしい覚如には、『口伝鈔』と題する著作があります。これは、親鸞の嫡孫、如信から伝えられた親鸞の言説を、能書の門弟に口述筆記させた書です。内容的に『歎異抄』と重なり合う記述が多々あることから見て、親鸞直々の口伝の教えから大きく逸れてはいない、と推定されます。その『口伝鈔』第十四条は、「体失・不体失の往生の事」との章題のもとに、親鸞ひいては法然の往生観に言及しています。それによれば、親鸞は、法然の庵室で修学していたころ、同室の僧、小坂の善恵房証空と諍論におよんだそうです。親鸞が、われらは身体を失わずに、つまり生きながらにして往生する(不体失往生)と述べたのに対して、証空は、さようなことはありえない、身体を失ったのちに、すなわち臨終後にこそ往生は可能になるのだ(体失往生)と主張したとのことです。親鸞と証空は、互いに一歩も譲らず、論争はどこまでもかみ合わずして決着を見ませんでした。そこで、2人は、師法然の裁定を仰ぐことにしました。わたくしども現代人は、師説が絶対に正しいという論拠はないと考えるかもしれませんが、伝統仏法は師資相承に基づいて成り立ちますから、師の裁定は決定的な重みをもっていました。2人の諍論の具体的内容を聞いた法然は、こう応えたそうです。「ひたぶるに念仏一行にすがって往生を希念する者は不体失往生となろう。だが、念仏とともにさまざまな行を行って往生を図ろうとする者は、体失往生ということになる。体失往生の際、もしも弥陀如来の来迎に与かりえないとすれば、その者は、おそらく仮の浄土にしか往けないであろう」と。

『口伝鈔』のこの記述によれば、法然は、身体が消え去る前(生命(いのち)絶える前)の往生、すなわち、臨終を待つことなくこの世で遂げる「即得往生」を真の往生としてとらえていたことになります。覚如以後の浄土真宗は、即得往生、言いかえれば、現生のただなかでの往生としての「平生業成(へいぜいごうしょう)」を根本テーゼとしています。この根本テーゼが親鸞をさかのぼり、法然に由来することを『口伝鈔』は説いているのです。『口伝鈔』がありのままの事実を伝えていると考えるなら、法然は、人は死後に浄土に往くという考えかた、すなわち臨終往生説を採らず、したがって、浄土を死後の世界として実態視してはいなかったのではないか、と推察されます。悪意と汚濁に満ちた現生がそのまま浄土となりうると見ることには、無理があります。ですから、法然は、世親に由来する、「妙用としての浄土」という発想を継承していたのではないか、と考えることもできるのではないでしょうか。しかしながら、こうした見かたは、ほかならぬ法然自身の言説によって、根底からくつがえされてしまうように見うけられます。とらえようによっては、法然は、源信の天台浄土教の枠を一歩も脱していなかったとも言えるのです。

法然は、ある意味では、いいかげんとも形容できるような、多様で錯綜した思想家です。彼は、30年にもおよぶ天台教団での学僧生活を経たのちに、新仏法浄土宗を立教したあとも、「天台黒谷沙門源空」と名乗りつづけ、天台宗の戒師としての在りようを捨てようとはしませんでした。支援者の筆頭とも言うべき摂関家の氏上(うじのかみ)九条兼実を直弟子とし、彼に天台の戒を授けています。また、真偽のほどは定かでありませんが、『平家物語』によれば、生田・一の谷の合戦で敗れ囚われ人となった平重衡(たいらのしげひら)にも授戒したとされています。彼の仏法は、無戒の時代(末法時)を生きるがゆえに戒を授かることなど望むべくもない「悪人」たちを助け、成仏させることに主眼を置くものだったはずです。事実、彼の愛弟子勢観房源智の『法然上人伝記』は、彼が口伝という形で悪人正機を語った、と伝えています。ところが、その一方で、彼の没後ほぼ100年を経て編まれた、もっとも大部にわたる代表的な伝記『法然上人行状絵図』(『四十八巻伝』、『勅修御伝』などとも呼ばれます)には、法然の公式見解は、あくまでも「善人正機説」だったと記されています。また、「八宗」、すなわち、在来の官製仏法が神仏習合の立場に立って、加持祈祷を旨としていることを批判し、口称の念仏ただ一行を旨とすべきこと(念仏為本)を強調しながらも、法然は、問答集『一百四十五箇条問答』において、「神社に参拝してもよろしいでしょうか」という質問に、「別段さしつかえなし」と答えています。浄土宗は、官許を得ずに樹立されたがゆえに、旧仏法とその背景にある政治勢力から敵視されることも稀ではありませんでした。そのことを考慮するがゆえに、つまり、政治権力や在来仏法との妥協を図るべくなされた言動と解することもできましょう。ですが、たとえそうであったとしても、法然の言動は、多様にすぎて、一貫性を欠き、いったい彼の真意はいずこにあったのか、それを見究めるのは至難と言うしかありません。どうやら、浄土をいかにとらえるかという問題に関しても、法然の思想は整合性に乏しいようです。

主著『選択本願念仏集』において、法然は、「偏依善導」、すなわち、「善導一師に依る」という立場を表明し、その理由について、およそつぎのように述べています。「浄土の章疏を作った高僧はあまたいるが、浄土門のみを宗(むね)としたのは善導ただ1人であり、また、三昧発得の境地にまでいたったのは彼1人のみだからである」と。善導以前に、仏法は浄土門に窮極すると断じた僧が、インドにも中国にもいなかったことは事実です。その意味で、善導を浄土門の始祖ととらえ、彼を敬仰する姿勢をとることは誤りとは言えないでしょう。三昧発得(さんまいほっとく)とは、『観経』に言う「定善十三観」を達成して、浄土の仏、菩薩たちをありありと観取しかつ体感する(そして自身がそれと一体化する)情態を意味しています。『大経』に依拠する世親や曇鸞は、「定善十三観」を無視するわけではありませんが、それを最重要視する態度をとりませんでした。道綽は、観相、観想よりもむしろ口称の念仏に重きを置いていました。易行の口称と難行の観相、観想とを截然と区別し、易行の実践を人々に勧めるところに彼の教説の核があったことは、親鸞の「正信偈」道綽讃によってあきらかにされています。彼が三昧発得にいたることはなかったものと思われます。善導のみが三昧発得を体得したという法然の判断はおそらく精確であり、親鸞はその正しさを踏まえつつ、「正信偈」において「善導独明仏正意」とうたっているのでしょう。法然は、仏法は浄土門に窮極するとの認識のもとに、みずからもまた善導に準ずる境位に立とうとして、「偏依善導」と述べたもの、と考えられます。高弟たちの伝えるところによれば、法然は、日に6万遍とも7万遍とも言われる口称の念仏に身を投ずるとともに、観相、観想にも全力を傾けていた模様です。親鸞が彼のもとに入門する数年ほど前、法然はついに三昧発得にまで達したとも言われています。観念的イメージの現実化など起こりえない、と常識論に立って否定することはたやすいでしょう。しかし、いわゆる観念実在論の人類史における強固さ(その典型が、プラトンのイデア論です)を顧慮するならば、三昧発得の具現者の登場を、ただの幻視ととらえるわけにはまいりません。三昧発得にまで達したとすれば、その際、法然は、浄土の仏、菩薩との観念的一体性のもとで、忘我の境位にいたりつき、「我」を消し尽くして「無我」となることに成功していた、と推察されます。そう考えるならば、法然は、釈尊以来の仏法をまっすぐに継承する、文字どおりの仏弟子にほかならなかったと申せましょう。

ただし、観相、観想が、浄土とそこに憩う仏、菩薩とを対象化することを前提とするいとなみであることは明白です。口称の念仏、たとえば「南無阿弥陀仏」というとなえ言は、弥陀そのものの「ことば」のなかへの顕現にほかなりません。ですから、口称の際に立ち現われる弥陀を観相、観想するというのが、善導や法然の三昧発得の実相ではなかったか、と推察されます。しかし、観ぜられるかぎり、弥陀や浄土は、実体的有(う)であり、また実体場だと解さざるをえません。実体場ならば、当然、現生とは別異の彼岸的存在ということになりましょう。となれば、覚如の『口伝鈔』が、法然に不体失往生説、すなわち即得往生説を帰していることの意義をどうとらえるべきか、そもそも法然の真意はどこにあったのかを、理路に沿って整然と説明することは、かなり困難になってまいります。さらにいっそう不可解なのは、法然が主著『選択集』で、われらは生命(いのち)を捨て終わってのちに浄土に往くと断じている点です。よく知られているように、親鸞は、つね日ごろから、法然聖人のいらっしゃるところであれば、たとえそこが地獄であってもついてゆくとまで語り(『歎異抄』第二条、恵信尼文書など)、師への絶対的随順の念をあらわにしていました。その親鸞の言説を伝えているはずの『口伝鈔』が、虚言を弄しているとは考えにくいところです。ならば、法然の浄土論は、臨終往生説と現生往生説(即得往生説)とを2つながらに含みもつ論にほかならず、形式論理学的には矛盾をきたしていると判断せざるをえなくなります。

もしかすると、法然は、そもそも形式論理とは無縁の位相で思索しており、「矛盾」という概念をもたなかったのかもしれません。「矛盾」の生起を論理的破綻と解する、いわゆる「矛盾律」は、アリストテレスの論理学がうち立てた論理法則であり、「AはAであり、同時に非Aである」という言明を成立不能として拒斥するものです。この、西洋の哲学をおよそ2000年以上にわたって支配しつづけた論理法則は、矛盾をありのままの現実と認めつつそれを揚棄(アウフヘーベン)してゆくヘーゲルの弁証法によって、いったんは乗り超えられたかのように見えます。しかし、ヘーゲルの弁証法もまた、西洋の「理性」の伝統の枠内にとどまり、結局は無矛盾的な「理性」の自己展開を是とするにいたりました。ヘーゲルにとって、現実は理性的なものであり、それゆえ、矛盾的でありつづけることを許されえないものだったのです。むろん、西洋人とはまったく異なる論脈のなかに生きる日本の仏法者法然にとって、西洋の「理性」と論理をめぐる諸問題など、ただの他人事にすぎません。ところが、現代の日本社会を生きるわたくしどものような哲学研究者は、西洋型の論理によって雁字がらめに縛りつけられています。先の大戦での惨敗後、日本の教育界は、欧米流の思考方法をいわば唯一の絶対的な物の見かた、考えかたとして人々に植えつけてきたからです。固定された前提命題を疑うことから出発すべき哲学も、この国の戦後社会にあっては、欧米的発想の始原に疑義を投げかけることを許されていません。それを疑う言説をすこしでも発すれば、その哲学研究者は無思慮の暗闇を漂う愚者、あるいは国賊にも等しい「知の敵」として、社会的に葬り去られてしまいます。そのため、わたくしども、現代日本で講壇哲学をになってきた研究者は、ほとんど無意識のうちに、西洋の論理からの逸脱を決定的誤謬と感じてしまいます。法然が許されえない矛盾を犯して論理的に破綻をきたしているように見えるのも、実は研究者であるわたくしどもの論理構造が、自由を見失っているためかもしれません。

かりにもし、わたくしどもが法然と対坐して彼の矛盾を衝いたとしても、彼はとまどったりはしないと思います。むしろ呆れかえるのではないでしょうか。なぜなら、法然は、わたくしどもとはまったく異なる論脈、それも敗戦前のわたくしどもの祖父や曾祖父の世代の人々が薄々感じ取っていたにもかかわらず、もはやわたくしどもとは無縁になってしまった思惟方式にしたがって物事を考えていたにちがいないからです。大乗の仏法は、「生死即涅槃」や「煩悩即菩提」を説き、果ては、「色即是空、空即是色」とすら語ります。相互に相反する「事」が、相反するがゆえに「即」という転換媒介によってつながる。西田幾多郎は、最後の完成論文「場所的論理と宗教的世界観」において、そのような大乗の論理を「逆対応」と名ざしました。ちなみに、西田の盟友鈴木大拙は、西田に呼応して、いわゆる「金剛般若の論理」が大乗を貫く、と主張しています。「金剛般若の論理」とは、「AはAでない、ゆえにAである」と主張するものです。法然も当然それを知っていたでしょう。「AはAでない、ゆえにAである」という、わたくしども現代人にはおよそ理解のとどかない論理に基づいて思索する大乗の仏教者法然、しかも叡山で「智慧第一等」とまで称されていた(当然、「因明」にも通暁していた)彼にとって、わたくしがいま投げかけているような疑問は、片腹痛いものでしかありえないのかもしれません。

けれども、法然の思索は、仏法の論脈のなかでは齟齬をきたすものでないとしても、やはり、彼の同時代人から見て、何がしかの揺らぎを示すものだったようです。その揺らぎが、同時代人たち、わけても彼の高弟たちの仏法観に大きな影響をおよぼしていることは否定できません。法然の示寂後、浄土宗は、主なものだけをあげても、5派に分かれました。5派それぞれに独自性を追求しているのでしょうが、いずれも、法然の教説の一端をなぞっているにすぎない、との印象は免れません。法然は、主著『選択集』冒頭部で、はっきりと「念仏為本(念仏為先)」と語っています。念仏一行を旨とする、という意味です。もちろん、信心を欠いてはなりません。「三心(さんじん)」として表出される信心に裏づけられた口称の念仏こそが肝要だと、法然は言っているのでしょう。にもかかわらず、口称の念仏以外のさまざまな教えに重きを置く、聖光房弁長の鎮西義が、やがて、法然の浄土宗の正統と目されるようになります。弁長がいまなお浄土宗の「第二祖」として位置づけられている事実は、法然の思想の揺らぎが想像以上に大きかったことを告げているのではないでしょうか。人は、ただ一行を旨とせよと言われても、救いや覚りへの道として他の振舞いを求めざるをえない、意志の弱さを宿業とする生きものですから、諸行本願義を説く弁長に後世の浄土宗の門徒が親しみを覚えるのも、やむをえないことではありましょう。が、現代の浄土宗は、開祖の真意に即していないと言っても、けっして失当ではありますまい。

わたくしは、およそ30年のあいだ、可能なかぎり浄土教の真態に迫りたいという動機のもとに親鸞研究を進めてきました。いまだ親鸞思想の核心をつかみえてすらいないみずからの不明を恥じつつも、昨今は、自分なりの親鸞像を、ほんの形ばかりながらも明示しうる段階にようやく立ちいたったと自負しております。そんなわたくしにとって、もっとも気がかりなことの1つは、浄土真宗の真義を探ろうとしているはずの研究者の一部に、親鸞の「神祇不拝」の思想の一貫性を疑問視するむきがあることです。いくたりかの手若い研究者たちが主張するのです。親鸞は、神仏習合に対してある程度まで寛容だった、と。情況証拠を挙げての立論です。しかし、外部状況が何を物語っているにしろ、親鸞の主著『教行信証』が「神祇不拝」を貫くことは否めません。そもそも、官製仏法たる顕密仏法が加持祈祷を旨とする神祇信仰的要素を強めていた時代の趨勢に対する疑念が法然の浄土宗立教の動機であったこと、そしてその法然に対して親鸞が絶対的随順の態度を示していることに意をとめるならば、親鸞と神仏習合思想の近しさを説くことが妄想の域を出ないのは、ほとんど自明であると申せましょう。それにもかかわらず、親鸞が神をも拝したと説く研究者があらわれる背景には、法然の思想の揺らぎ、すなわち、既述のごとく、彼がその問答集で神社への参拝を容認してしまった事があるのではないでしょうか。わたくしとしては、研究者の妄想が、親鸞思想の核心となる浄土論にまでおよばないことを、切に願っています。ですが、一見するかぎりでは、法然思想の揺らぎは、親鸞の浄土論の基本原理を微妙に動かしているようにも見えます。

6

親鸞の浄土論をもっとも平明に伝えているのは、『歎異抄』第九条でしょう。以前の論考でも触れましたが、『歎異抄』の著者を親鸞の最晩年に彼のもとに近侍していたとおぼしい唯円とする定説は決定的に正しい、とまでは言えません。著者が嫡孫如信だった可能性を否定することはできないからです。しかし、ここでは、いちおう著者を唯円とする説に依拠しながら、論を進めます。『歎異抄』第九条によれば、あるとき、唯円が、師親鸞にこう問うたそうです。「お念仏を申しておりましても、天に踊り地に躍るような喜びが湧いてきませんし、また、急いでお浄土に参りたいという心もちにもなれないのですが、これをいったいどのように考えればよいのでしょうか」と。源信以来の日本の浄土教が、往生浄土を浄土門徒がめざすべき最終的な理想としていたこと、あるいは、法然が日ごろから、「病患を得てこれを喜ぶ」(死病にとりつかれるのは、往生が近づいたということなのだから、嬉しいことだ)と語っていたこと、さらにはほぼ同時代の鴨長明の著作『発心集(ほっしんしゅう)』にひたぶるに浄土を乞い求める浄土教徒の姿が描かれていることなどを勘案するに、唯円の問いは浄土門の法義から逸脱するもので、かなり不謹慎だったと言わざるをえません。蜂屋賢喜代が『歎異鈔講話』において指摘するように、唯円は、自身の問いが本来発するべからざるものであることを自覚し、師の叱責を覚悟していたことでしょう。それでも問わざるをえなかったのは、唯円の思想的苦悩がかなり深いものだったからでしょう。唯円は「あほな事を言うな」と叱られると予想しながら、恐る恐る尋ねているのです。まだ30歳前後だったとおぼしい唯円の若い細胞は、生きるために躍動しており、彼は、自身の死をさしせまった事態として実感することがどうしてもできなかった、ということでもありましょう。やむをえない質問だったのかもしれません。現代でも、若者の多くは、自身がいつ何時死んでもおかしくはないことを理的にとらえることはできるものの、それを情理としては把握できず、日々を永久に死なない「長寿国の人」(蜂屋賢喜代の言)として享楽的に生きています。無常の定理(じょうり)を体得すれば、はかない生を真剣に過ごすことができるはずなのに、愚劣な情欲に沈みこんだまま、生きることの真剣味を欠いてしまうという若者たちの在りようは、真摯に生命(いのち)に対き合うことすらできない愚痴を露呈しているようで、傍(はた)から見ていて実に憐れです。その憐れさにおいては、唯円もまた同様でした。親鸞は、唯円の愚痴に憐憫をいだいたのでしょう。それゆえ、彼は、唯円の問いに、意想外の答えをもって応じました。

親鸞は言いました。「そうか。このわたし親鸞もそういう不審をいだいておったのだが、唯円房よ、おまえさんも同じだったのだなあ。お念仏を申して浄土に往生できるということは、本来ならば、おどりあがって喜ぶべきことなのに、それがいっこうに嬉しく思えないのは、まさに煩悩が強く燃え盛っているがゆえである。だが、弥陀如来の悲願は、煩悩に障えられて喜ぶべきを喜べない者を浄土へと摂め取ることなのだから、喜べないわれらこそがまさに助けられる機となるのだ」と。実際に親鸞がそのように言いきったと断定しうる根拠はありません。ですが、唯円が親鸞の言説に帰する逆説性が、ここに如実にあらわれていることは確かです。実は、親鸞自身は、すくなくとも自著のなかでは、あまり逆説の論理を披瀝しません。けれども、『歎異抄』の「親鸞語録」(第一条から第十条までの「大切の証文ども」)は、逆説の論理をいわば常套としています。唯円にとって、師親鸞は、逆説をもって法義の真態に迫る思想家に見えていたのでありましょう。『歎異抄』第九条の親鸞は、煩悩強盛であるがゆえに救われる、だから唯円よ、お主は案ずるにおよばないと語りつつ、さらに、俗諦を生きる人間の現実的な姿にまで迫ってゆきます。親鸞は以下のようにつづけました。「あのすばらしい浄土をいっこうに慕わしいとは思えず、いままで生死流転をくりかえしてきた、この苦しみに充ち満ちた現世に執着するのが人間の偽らざる心根である。われらは、たとえすこしでも病を患おうものなら、死んでしまうのではないかという心細さをいだき、不安に駆られるのを常とする。どうにもならないほどに煩悩にとらわれているということなのだろう。だが、それでいいのだ」。そう語りつつ、親鸞は断じます。

なごり惜しく思へども、娑婆の縁つきて、力なくして終る時に、かの土へは参るべきなり。

しいて往生浄土を求めずとも、現世でのもろもろの関係性(縁)がとだえ果て、もはやどうしようもなくなって臨終を迎えるときに、われらはあのすばらしいお浄土に往き生まれることができるのだ。いまは喜べなくてもよい。どうだ、弥陀如来の大悲大願は実にありがたいと言うべきではないか。親鸞は、そう語っているのです。ここで、親鸞は、あきらかに臨終往生説を披瀝しています。これによれば、親鸞にとって、浄土とは、死後にわたくしどもがそこへと立ちいたるべき、実体的場所としての理想的異界にほかならなかった、と考えられます。『歎異抄』第九条の語りは、おそらく親鸞85歳ころのものと推定されます。これを読むかぎり、親鸞は、生命(いのち)を捨て終わったのちにわれらは浄土へ参ると心得よ、という法然の教えを忠実になぞっているように見うけられます。ですが、親鸞の浄土論は、わたくしどもが想像するほどに単純にして素朴なものではありません。天台の仏法を20年ものあいだ学び、さらに5年の時を法然の膝下で過ごした彼は、外界を経験(感覚)にのみしたがって実態視するがごとき素朴実在論のうちにからめとられるような、単純な人間ではありませんでした。覚如の次男、従覚が編纂した書簡集『末燈鈔』の第一通(親鸞79歳のときの消息)において、親鸞は、つぎのように語っています。

「如来から真実の信心を賜った念仏の行者は、臨終の時点での仏・菩薩の来迎など必要としない。そのような行者は、如来の摂取不捨の願に与かって、すでに往生が決定(けつじょう)した位(くらい)(正定聚(しょうじょうじゅ)の位)に就いているからである。臨終など待つまでもない。信心が定まる、その刹那に往生は決まるのだ。真実信心を旨とする念仏行者にとっては、来迎の儀則など何の要もない」。親鸞は、ここで、弥陀の来迎によってこそ往生浄土が可能になるという考えかたを否認し、来迎を想定しながら踏み行われる死の儀式、たとえば如来像や如来絵図とつないだ五色の紐の先端を握って念仏をとなえるといったような儀礼には、何の意味もないと断じています。信心が定まった瞬間に往生浄土はすでに確定しているのだから、それ以外に何を求め、何を行おうというのか、愚劣な振舞いはさしひかえよ、と言っているのです。近年の浄土真宗では宗門の僧の死を「還浄(げんじょう)」と称していますが、「宗祖」あるいは「御開山聖人」として尊崇される親鸞がもしそうした表現を耳にすれば、おそらく苦笑することでしょう。臨終を待つべき要はなく、現生において往生が確定されると考えるならば、浄土は彼岸的世界などではありえないことになりましょう。『末燈鈔』第一通の親鸞は、即得往生説を説こうという志向を示しているようです。しかし、彼は、ここでは、信心決定(けつじょう)の際に往生が決まるとは説いているものの、この現世においてわれらは浄土に達するとまでは断言していません。『末燈鈔』第一通に関するかぎり、親鸞の浄土はなおも彼岸性の影を完全には振り払っていないようにも見うけられます。

ところが、『歎異抄』第九条の往生観が語られたのとほぼ同じ時期に親鸞自身によって記された『一念多念文意』のなかで、彼は、つぎのように述べています。

真実信心をうれば、すなはち無碍光仏の御こころのうちに摂取して捨てたまはざるなり。摂はをさめたまふ、取はむかへとると申すなり。をさめとりたまふとき、すなはち、とき・日をもへだてず、正定聚の位につき定まるを「往生を得」とはのたまへるなり。

弥陀如来から信心を賜わって正定聚の位に就くこと、それは、「いま、ここ」において果たされます。親鸞は、ここで、それこそが往生を得ることにほかならない、と断言しています。すると、浄土は、現生のかなたに在るのではなく、真実信心の念仏行者にとっての「現実」のただなかに立ちあらわれていることになります。親鸞は、さらに、『唯信鈔文意』において、「正定聚」とは信心獲得(ぎゃくとく)の意であり、それこそが「即得往生、往不退転」の真義にほかならない、と述べています。親鸞にとっての浄土が、真実信心の念仏行者が「いま、ここ」で生きて在る、その位相に現出するもの以外の何ものでもなかったことが知られます。しかしながら、三毒の煩悩に充ち満ちた現生がそのままただちに浄土であるという発想は、いかに大乗の仏法が「煩悩即菩提」を説くとはいえ、わたくしどもには容易には納得できないところです。なにゆえに得心がゆかないのか。悪とその具現者は往生浄土の資格を欠くにちがいないといったような、平板にしてありきたりな倫理観のうちにわたくしどもが鎖(とざ)されるからではありません。浄土を実体的な場所ととらえる考えかたが、現生と彼岸という相反する2つの世界の合一(一体化)という不合理な認識につながってしまうからです。親鸞は、浄土を実態視してなどいなかった、と推するのが自然なのではないでしょうか。山口益が指摘したごとく、世親の言う浄土は、浄化の作用、さらに厳密に言えば、いっさいを「無我」ならしめる無化の作用性そのものでした。親鸞は、おそらくそのことを知っていたのでしょう。浄土は、すべてを浄化し、その果てにすべてを無化してゆく妙用として、現生のただなかに滲入する。そして、それによって、煩悩も悲苦も撥無され、まさに空、無我が実現される。親鸞は、世親にならって、そのように考えていたものと想われます。

ならば、なぜ『歎異抄』第九条において、親鸞は、娑婆の縁が尽き果ててのちの往生、すなわち、臨終往生を求めればよい、などと語ったのか。一方で臨終後の世界としての浄土を仮想し、他方では浄化、ひいては無化の妙用としての浄土を措定する。それは、やはり論理矛盾ではないのか、という疑念が、常識的観点から生ずることでしょう。ごくふつうに考えれば、親鸞の浄土論は、師法然のそれと同じように揺らいでいる、と言わざるをえないのかもしれません。しかし、わたくしどもがそこに揺らぎを見とってしまうのは、近代的かつ西洋的な宗教論理に則って親鸞思想を解釈するからです。親鸞は、釈尊の説く「正見」に基づく浄土の理解を志向しています。それは、アリストテレス的な形式論理に沿って事物をとらえることでもなければ、ヘーゲル的な弁証法的論理に即することでもありません。金剛般若の論理を想い起こしてみましょう。「AはAでない、ゆえにAである」。これによれば、浄土は浄土でない、ゆえに浄土である、ということになるのではないでしょうか。浄土は妙用でない(場所である)、ゆえに妙用である、と考えることもできます。親鸞の論理は、そういう構造で成り立っていると見ても、実はすこしも奇妙ではないのです。そのような構造によってこそ、仏法の「正見」、すなわち独特の論理に根ざした、事物のありのまま(真)についての「見定め」が可能になるのではないか、と思われます。

最晩年に、かつて主著『教行信証』を執筆しつつ説法に励んだ地、常陸国の高弟たちに送った書簡のなかで、親鸞は、いくたびか、「お浄土にてお待ち申しております」という旨の発言におよんでいます。間近に死が迫っていることを自覚しての発言でしょうが、実体化された場所としての浄土に自分が先に出向いて、あなたがたを待っているという意味です。高弟たちとの情誼を断ち切るに忍びないから、そのような主情的な言辞をあらわにしたと解するのは、おそらく見当ちがいというものです。前回の論考「宿業と自由」でも述べたように、親鸞は理路整然と法を語る、ある意味では冷厳な一面をもつ思想家であり、情に溺れ、情にほだされる型の人物ではありません。妙用としての浄土の浄化作用を身に受けながら「我」を無化し、「無我」となったのちに、自分は場所としての浄土を実在の場とするであろう。親鸞は、そう考えていたのだ、と想われます。ただし、その場合、浄土は、厳密に言えば実体化されていません。それは、「無の場所」です。俗諦の側からとらえるならば、「どこにもない場所」と申せましょう。理念態、すなわち真諦をもって凝視するならば、それは、形も量も色もなくして厳存する場所ということになります。その、「無」そのものとしての場所に、自身が「無我」として在ることを覚る。そのためには、弥陀如来の摂取不捨の悲願による救済が不可欠である。なぜなら、煩悩をかかえ、存在構造上の絶対悪に染まった自分は無力だからだ。親鸞は、およそそのように考えながら、みずからの浄土論を構築していったのです。親鸞思想においては、救済と覚りとが、「無我」を媒介として、あざなえる縄のごとくにない合わされている、ということです。この、他力と自力とが時に離れ、時に結び合うという構図を見過ごすとき、言いかえれば、西洋型の宗教論理にとらわれて「無の論理」を見失うとき、わたくしどもは、親鸞の浄土論、ひいては法然や世親の浄土論の真態を、決定的なまでに見誤ってしまうでしょう。この点に着目し、あらためて、蜂屋賢喜代の「如来はいない」という言説を想起するとき、わたくしどもは、明確に気づくはずです。すなわち、仏法はそれに固有な独特の論理を有する「哲学」であり、「宗教」ではないという「事」に。

7

浄土三部経は、浄土を、およそつぎのように描きます。金、銀、瑪瑙、水晶などでできた枝や葉をつけた美しい木々が行列(ごうれつ)し、同じく宝石の沙(いさご)を底に敷きつめた宝池があり、そのほとりの黄金の蓮華のうえには、真金色(しんこんじき)の無限大の弥陀仏が鎮座する。つねに涼風が仄かに吹いていて、そこに往き生まれる人々は、山海の珍味を目にするだけで腹が満たされるし、ましてや、身心にまつわる苦しみなど微塵もない。浄土三部経において、浄土は、文字通りの理想世界として描きだされています。聖書を絶対視するキリスト教徒のごとくに、浄土門徒も経典をいっさいの疑いをさしはさむことなく書かれているままに受けとめなければならないとすれば、浄土三部経に描出された理想郷としての極楽世界を、わたくしどもは「真実」として信じなければならなくなります。浄土三部経が虚言にも等しい物語、もしくはただの幻想を語っていると断ずるのは、近代西洋科学に毒された挙げ句の愚痴なる見かたであり、その愚痴によって、わたくしどもは、神話的思考の意義を忘却することになってしまうでしょう。神話(ミュトス)は、プラトンが言うように、人間の知の限界を乗り超えるための道具的言語であるとともに、理想を呈示し現実をそこに向けて変容させる範型的道具でもあります。カッシーラーの『国家の神話』が説くごとく、人間的知がすべてを説明することはありえず、それゆえ、人類の終焉にいたるまで、神話は語りつづけられることでしょう。

大乗経典が集中的に編まれた、2~4世紀ころのインドの大乗仏法徒たちは、苦悩の現実を多少なりとも変容させることをめざして、理想郷としての浄土を求めたのでしょう。彼らは、現実が一枚岩ではありえないこと、それゆえに人間は現実の彼方に理念を樹立しなければならないことを知っていたとも考えられます。仏法には、「方便」という語りの手法があります。語り尽くせないか、あるいは聴き手の能力に何らかの問題がある場合に、それでもなお真実に迫りゆくための手段として、仮説的に立てられる言説が、それです。俗に「嘘も方便」と言われますが、たとえ現実に沿わないという意味で「嘘」であるとしても、もしそれによって「真実」にすこしでも近づくことができるなら、それもまた一つの言説として有効だと申せましょう。浄土三部経が浄土について語る物語は、ミュトス(神話)としての方便の言説です。プラトンの概念を借りて、「エイコース・ロゴス」(それらしい言説)と呼んでもよいかもしれません。

もちろん、経典の編纂時に、編者たちや教えを聴聞する人々が、経典に描かれる事象や事態を、そのまま「真実」(事実ではなしに)として信じていた可能性はあります。ですが、かりにそうであったとしても、有限的相対者たる個人(個我)が、絶対的無限者たる如来にいざなわれて実体場としての浄土に往き生まれたのちに、そこで1個の「我(われ)」として安穏に暮らすといったような発想が、彼らにあったとは考えられません。そのような、「個我」(有(う)としての我(われ))に執着する姿勢は、仏法に固有の「諸法無我」の思想に反するからです。浄土三部経も、個人が個我として救済されると語っているのではなく、理想界たる浄土における個我の浄化・消尽と、それと同時に起こる無我の覚りとを説いている、と見るべきでしょう。ですから、浄土三部経は、つまるところ、「自然(じねん)」の流れのなかで、自身がおのずからに「無」として在るべく、「正見」をもって思惟せよ、とわたくしどもに求めていると解するべきです。それは、「パラダイス」と、わたくしどもをそこへ導いてくれる超越的絶対有(う)とを信仰せよ、と命じているわけではないのです。そこには、いわゆる「宗教性」は認められない、とわたくしは考えます。

全知全能にして最善なる人格的な超越的絶対有(う)たる唯一神が、信仰に生きる「個」としての「我(われ)」を、超越的な愛をもって楽園(神の国)へと救い取ってくれるというのが、キリスト教の宗教観の初元にある考えかたです。そうした考えかたを範型として、仏法をとらえたのが、明治期の「仏法徒」たちでした。東亜の文化・文明に対して西洋のそれが決定的なまでに優越すると信じこんだ彼らは、仏法もまた西洋型の「宗教」でなければならないという想いにとらわれてしまったということです。そして、そのような想いが、いわゆる「宗派」のちがいを問わず仏法界に漫延するにいたったとき、仏法の本義は見失われ、弥陀如来を一見、唯一神的に敬仰する浄土教は、キリスト教と類を等しくするもの、すくなくともキリスト教とのあいだに構造上の類似性を有するものと目されるようになりました。そのため、浄土教では、「正見」をもって事物の在りのまま、すなわち「真」を究めることこそが仏法であり、みずからもまたその仏法の1枝をなすという認識が、固陋なる迷妄として斥けられてしまいました。浄土教は、そしておそらくは仏法全体が、根本的とも言うべき誤解のもとで、釈尊や龍樹が説示したそれとはまったく別異のものへと変質せしめられていったのです。「誤解された仏法」は、「仏教」と名ざされ、個々人の「魂」の救済をめざすドグマと目されるようになりました。そしてほどなく、キリスト教的論脈のなかに、完全に包摂されてしまいます。事態は、千数百年にわたって、「仏法国」だったこの国に生きる人々にとって、実は、きわめて深刻なものでした。先進文明諸国、あらゆる面で日本人が追いつくべき目標とされた欧米列強の宗教キリスト教。その絶対的優越性を仏僧たちさえもが認める情況のなかで、仏法は、カルト的土俗信仰のごとくにあつかわれ、葬送儀礼のみをになう慣習儀礼へと貶められてゆきました。現代では、仏法は「宗教」としてすら顧みられなくなったように見うけられます。その証左の1つが、現代の日本人が、死者について異口同音に「天国にいる」と語ることです。イエス・キリストの生誕前夜祭の日が、恋人同士の愛の告白日となり、その日から9ヶ月半後の出産数が他の月をはるかに上まわる現状は、けっして笑い話では済まされません。欧米文化、わけてもキリスト教的なそれが、この国をソフトな形で蔽い尽くし、それとともに、仏法はもとより、仏教さえもが駆逐されてしまったと言っても、あながち大げさではありますまい。

思想ないし哲学としての仏法の終焉を示唆する挿話をあげておきましょう。明治初期の代表的な仏教思想家、井上円了(いのうええんりょう)についてです。井上は、「日本仏教」の確立に大きく寄与しました。彼の論説を日本思想への貢献と称してよいものかどうか、わたくしには疑問がありますが、仏法の宗教化に彼が深く関わったことは事実です。宗派は異なるものの、清沢満之と、蜂屋賢喜代以外の彼の門流とは、ある意味では、井上の後継者だとも言えましょう。井上の仏教思想の特徴は、「魂」を実態視し、かつはその永続性を強調したところにあります。彼が思考の範型としたのは、清沢の場合と同様に、キリスト教およびそれを支える西洋哲学でした。人間の魂の唯一神による救済を主眼とするキリスト教思想に即するなら、魂の実体性を説くにいたるのは、自然の流れと申せましょう。魂は、日本語では、元来「タマ」と名ざされており、不可視の霊性と考えられていました。寝目(いめ)、すなわち、人が眠っているときの目である「夢(ゆめ)」を、タマの身体からの離脱の機会ととらえる、いわゆる「遊離魂感覚」が古代日本人のあいだで一般化していた点に着目するならば、魂を実体視する思考は、すでに古代からあり、井上はあらためてそれを浮き立たせただけのことなのかもしれません。しかし、神道家ならばともかくも、仏法の系譜に立つ近代の思想家が魂を実体化することが、はたして思想史上正統な振舞いと言えるのかどうか、疑義を投ぜざるをえません。

井上円了は、さらに、魂は幽霊となって実在し、しかも、この世にも姿を見せると説き、「学問」的幽霊論の体系を構築したことでも広く知られています。井上の幽霊論は、オカルト的な迷信にとどまるものではありません。それは、理路に沿って、整然と編みあげられています。井上は、理論的霊界論とも呼ぶべき「魂論」を、仏教の一環として形成したのです。既述のごとく、大乗の仏法は、逆説的な形においてではありますが、六道輪廻の思想を内含しています。井上の霊界論は、大乗にとって解明が困難だった「何ものが輪廻するのか」という問題に、1つの解答をもたらしました。すなわち、井上によれば、「魂」という霊的実体が六道を経巡る、ということになるのです。一般に、死後の身心の無化を恐怖し、仏法の論脈のなかでは本来忌避されるはずの輪廻にすら希望を託す衆庶にとって、井上の所説は、まさに「宗教」的な意味での救いになったと申せましょう。死後になおわが心が「魂」として生きつづけると信じることができれば、人は死を厭い怖れるにはおよばなくなるからです。しかしながら仏法のうちに「魂」実在論がもちこまれ、それと同時に仏徒たちのあいだで心的個体(個我)としての人間の永存が信ぜられはじめたとき、事物を「真」(ありのまま)なるものとしてとらえる「思想」「哲学」としての仏法は、すくなくともこの国では、事実上終わりを迎えたと言わざるをえません。無我説がいずこへともなく置き忘れられ、仏法の真態が見失われてしまったということです。

仏法の開祖釈尊は、「魂」なるものの存在を、実体としては認めていません。諸法は無我なのですから、当然のことです。それゆえ、釈尊は、輪廻説とはあくまでも無縁でした。輪廻説をみずからのうちに取りこんだ大乗も、「魂」が実体となって生死流転をくりかえすとは断定しませんでした。すると、大乗においては、いったい何ものが生死流転するのかが明確に解きえない難題となることは否めません。身心双方を兼ね備えた「個我」が輪廻するなどと言ってしまったのでは、仏法としての大乗は破綻してしまいます。ですから、大乗の仏徒たちは、総じて「何ものが輪廻するのか」という問いを回避する傾向にありました。ですが、生涯「仏弟子」たることを自認しつづけた親鸞は、やや隔靴掻痒の感を残しつつも、この問いに対して解を与えようという志向を示しています。彼は、主著『教行信証』の方便化身土巻において、法琳撰述の『弁正論』から、つぎのような一節を引用しています。

仏経にのたまはく、「識体六趣に輪廻す、父母にあらざるなし。生死、三界に変易(へんやく)す、たれか怨親を弁(わきま)へん」と。

『教行信証』は、経、論、釈からの引用文をちりばめ、引用をして親鸞の自説を語らしめることを企図する書です。ですから、ここに掲げた『弁正論』の一節は、親鸞の輪廻観を示すものと見てよいでしょう。親鸞は、六道・四生を変易する基体を「識体」ととらえています。彼は、おそらく、「魂」という個的実体が、生死流転をくりかえすという、実体論的思考が仏法にはいりこむのを回避しようとしたのだろう、と思われます。「識体」とは何か。それを特定するのは至難です。親鸞自身が自釈を述べておりませんので。しかし、わたくしは、親鸞が世親の教説に親近していた事実を踏まえつつ、こう推理します。「識体」とは、世親の唯識論に説かれる「八識」のなかの根本識「阿頼耶識(あらやしき)」をさすのではないか、と。「阿頼耶識」とは、人間の心の奥底に想定される無意識の層に漂う流動的作用性のことです。それは、ユングの言う「集合的無意識」にも近しいもので、神話形成の基層をなす万人共有の「共意識」とも言えましょう。「阿頼耶識」は、個的性格を一片だに有しえぬ意識の流れそのもので、もちろん実体化の埒外にあります。その意識の流体が輪廻するというのが親鸞の輪廻観の骨子であり、そのような観念に立って、彼は、個体、個我の実体的定立を徹底的に否認しようとしています。仏法では「個」なる存在は措定されえないということ、もしそれを建ててしまえば、仏法はその真態を喪失することを、親鸞は見究めていたのです。

わたくしは、超越的絶対有(う)の絶対的権能が万人への愛としてはたらき、そして、それによって人々のあらゆる悲苦が払拭されるとする宗教思想を、ただの妄説として斥けようとしているわけではありません。何らかの巨大な力を仮想し、そこに救済を求めるのが、人間の本性的志向性にほかならないことは、だれもが認めるところでありましょう。「八不の論」をもって「有(う)」を定立させるすべての命題を空じ尽くそうとした龍樹も、あるいは意識現象の基層に統体としての「有(う)」がある事を否認する世親も、釈尊の解く「慈悲」の思想を継承するがゆえに、衆生救済をめざす宗教的発想を非とはしていなかったはずです。曇鸞にならって「往相・還相二種廻向」を強調する親鸞が、悪人でしかありえない無力なるわたくしども凡愚の弥陀如来の「本願」に基づく救いを希求していたことは、厳然たる事実です。しかしながら、仏法は、ただ救済のみを求めるのではなく、救済を媒介とする覚りに焦点を定めることを本義としています。覚りにいたりえないとすれば、救済は意味をなさないというのが仏法の考えかたです。ゆえに、仏法は事物を「真」なる姿でとらえる「正見」を理路をもって推し進める「哲学」たる在りようを真態とします。その意味では、仏法は宗教とは言えません。浄土真宗も元来は仏法でした。「絶対他力」の宗教であることこそが浄土真宗の本義だなどという、近代真宗教義学の言

、

説は、「覚り」という「絶対自力」のいとなみこそが仏法の最終的達成態である事を見失っているという意味で、誤った宗教化によって導かれた迷妄なる錯視にほかなりません。

近代から現代にかけて、国際政治の主潮流を形成しているのは、民主主義です。民主主義の淵源をなすのは、古代ギリシアの「デーモス・クラティア」です。「デーモス」という一定数の「市民」居住区が幾百、幾千と集合して構築されていたポリス(都市国家)は、「デーモス」間の利害調整という「政治」に根ざして存立していました。それゆえ、「デーモス」の代表者たちが、民会に集い、互いにみずからが所属する「デーモス」の利益のために議論を重ねるのが、「デーモス・クラティア」という政体の本然の在りようとなっていました。ですから、「デーモス・クラティア」においては、実は、政治主体は個人ではありません。そこでは、政治主体は、あくまでも、「デーモス」という名の地区共同体なのです。政治主体を、1人ひとりの「個」(個人、個我)にまで還元する考えかたは、本当は、民主主義とは呼べません。実際問題としては、個人の信条や心性を政治の発起点と見なすのが(要は事実誤認が)現代の民主主義とされていますので、「個人」の絶対的尊厳を標榜する言説を批判することは民主主義国家の中では許されておりません。民主主義においては民主主義を否定する民主主義はあってはならないというのが、現代政治の鉄の掟です。わたくしは、けっしてこの掟にあらがうつもりはありません。わたくしは、「個の尊厳」を強調する人々のクラティア(権力)を批判することが、生命(いのち)の危険にもつながりかねないことを、自分なりに把握しております。しかし、ここで一言だけ述べておきたい、と思います。「個」の絶対性を確信するのは、あくまでも宗教的信仰であって、論理に裏づけられた「哲学」ではない、と。より厳密な言いかたをするなら、元来物体の可分割性の極点(それ以上分けられえないアトム)という意味でしかない「個」は、それ自体としては論理的に価値化されうるとはかぎらない、ということです。

近代以後の日本仏教は、一様に「個」の尊厳を高調してきました。それを説けば、当然、自由や人権といった、本来西洋に由来する概念と無関係ではいられなくなります。「個」の自律性と生存の権利が圧殺されてきた歴史の暗黒面に対する反定立としてなら、それらの概念を重視することは必要と言えましょう。大僧正や座主、あるいは門主が恣意的に振舞って恥じないような事態が斥けられるべきであることは、ことさらに主張するまでもないでしょう。一部の権力者が衆庶に対して生殺与奪の権を行使する事に「否」をつきつけるのは、仏法本来の在るべき姿と言いきってもよいと思います。ですが、ただ「個」のみを重んじ、ひいては、「個人」としての人間の尊厳だけを主張する態度を、もし現今の「日本仏教」が採っているとすれば、わたくしとしては、かりに生命(いのち)の危険にさらされるとしても、それに対して疑念を投げかけざるをえません。なるほどあなたがたは宗教者であられる、けれどもあなたがたはもはや仏法者ではないのではないか、と。

8

30年ほど昔のことだったでしょうか。総選挙が行われることになり、主要政党のポスターが処々に掲示されました。各党首の写真が、党のスローガンとともに映し出されていたと記憶しています。何気なく掲示版を眺めていたとき、とある仏教系政党のポスターに太字で記されていたスローガンに接して、わたくしは驚愕しました。現在のわたくしよりも20歳ほど若かったとおぼしい美貌の女性党首がにっこりと微笑む姿の真下に、「ヒューマニズムの政治」と明記されていたからです。国民1人ひとりの想いや生命(いのち)を大切にするのがわが党だ、との意志表示だったのでしょう。一般論としてなら、至極穏当な主張で、まちがっているとは言えません。しかし、西洋古典学の研究からシフトして、仏法の基礎を学びはじめていた当時のわたくしは、そのスローガンに空恐ろしささえ覚えていました。そこには、仏法の根幹を無みする思想があらわに表明されていたからです。ただの無知に基づく言明なのか、それとも何らかの悪意がこめられているのか、しばし判断がつきませんでした。

ヒューマニズム。口あたりのよいことばです。ラテン語フマニタスに由来する語で、本来は「人たること」という意味です。しかし、そこに「イズム」(主義)という辞がつけ加えられれば、「人間中心主義」というイデオロギーになります。現生において他のあらゆる生きもののうえに人間が君臨し、人間が支配者として在りかつ振舞うこと、それこそが超越的絶対有(う)たる唯一神によってもたらされた自然の摂理にほかならないという、近代キリスト教思想に基づくイデオロギーです。ほんの片端たりとも仏法をかじったことのある者には、とうてい想いもつかず、共感の対象とはなりえない主張です。釈尊の仏法は、人間を、他の生きものたちに勝る特別な存在と見なしたりはしません。また、人間を世界の中心に位置づけようという発想をもちません。生者等同(しょうじゃとうどう)を主張するのが、仏法です。すなわち、生きとし生けるものは、みな「仏性(ぶっしょう)」を有し、それゆえ等しく生きて在る価値をもつというのが、仏法の根本的生命観なのです。その根本思想に基づいて、「五戒」の1つ「不殺生戒」が説かれることを、仏法に関わる者ならば、だれもが知っているはずです。ヒューマニズム、すなわち、「人間中心主義」を標榜する仏法などありえない、ということです。その、仏法に包摂されるはずもない「人間中心主義」を仏教系政党が党是として掲げるという事態は、仏法研究者としての1歩を歩み出そうとしていたわたくしにとって、「異様」としか表現しようもないものでした。その仏教系政党の支持基盤となっている宗教団体は、日蓮を宗祖として尊崇しています。日蓮は、現世利益を重視する視点に立って、政治的提言を積極的に行った思想家です。「いま、ここ」における衆生の救済こそが仏法の主たる務めであるとする彼の思想は、「宗教」性を色濃く帯びたものでした。そのため、仏法が窮極の目標とする「覚り」についての明確な理解が、ともすれば彼とその門流において見失われがちであったことは否めません。現世利益を追求するのは、人間的幸福への希求としては正しい振舞いでしょう。しかし、もし日蓮が他の生きものへの配慮に欠けていたとすれば、彼の教説は「哲学」「思想」としての仏法から、すくなからず乖離していたと言わざるをえません。その乖離が、日蓮思想を現代政治に活かすことをめざす当該仏教系政党に、「ヒューマニズム」を標榜させる1つの遠因になったということなのでしょうか。

さて、先の大戦での事実上の敗滅以後、この国(6年間、連合国に統治されたのちに形式的に独立)は、戦勝国たる米英の価値観をほぼ全面的に受容し、個人の尊厳と自由とに根ざした民主主義を国是とするようになりました。民主主義についての理解が、この国では原義から遠ざかっていることに問題はあるものの、わたくしは、けっして現行のこの国の民主主義を全面否定するつもりはありません。もし、戦後、国立大学(ことに旧制帝大系諸大学)において日本近現史や政治史の研究・教育を主導的にになった「左派」系教官たちが主張したように、明治初期から敗戦までの日本帝国が、国民1人ひとりの個的権利(人権)を踏みにじり、自由を抑圧する独占資本主義兼不在大地主制国家だったとすれば、そのような抑圧の機制から脱しえたわたくしども戦後の日本国民は、十分に幸せだと言うべきでしょう。ましてや、新憲法第九条によって、わたくしどもは恒久の平和を志向するがゆえに、武力による国際紛争の解決を放棄した国民と規定されているわけですから、仏法の説く「不殺生戒」は、いまや、まさに現実政治の基本原理として実践的に確定されていると言えます。しかしながら、このことは、欧米の思想、とりわけその論理が、千数百年来仏法に基づいて思想的伝統を形成してきた日本人の物の見かた、考えかたを、1点の漏れもなく規定し尽くしていることを意味しているわけではありません。個我(個人)を思想の出発点とし、世界観の基礎とする欧米的思惟は、日本的なそれを全面的に支えきっているとは言えないのではないでしょうか。

わたくしの哲学研究の先達に、竹内整一というかたがおられました。和辻哲郎の孫弟子に当たるこのかたは、多年東大の倫理学教授として、この国の倫理学を主導してこられました(昨年死去)。竹内さんの倫理学の特徴は、「やまとことば」のなかに日本人特有の倫理観、ひいては思想の筋道を見いだそうとすることにあります。なかんずく、「おのずから」と「みずから」の「あわい」、すなわち、自然的な、人為では動かしえない事物の流れと、かすかな能動的人為性とのあいだのおぼろなる交錯線を見つめることに日本的思惟の特性があるとの竹内さんの指摘は、日本人の伝統的な物の見かた、考えかたの本質を鋭く衝くものとして、今後の日本思想研究に多大な影響をおよぼすことが期待されます。「おのずから」と「みずから」とを、共に「自ら」と表記してきた日本人は、宿業的な他力性と、自由を拓く自力性とが複雑に絡み合う思想空間を生きてきた、と申せましょう。竹内さんは自論と仏法のつながりについてまでは明確には語っておられません。が、仏法における救済(おのずから)と覚り(みずから)との、いわば付かず離れずの関係を日本人(とくに親鸞)が比較的容易にとらええた精神的背景は、竹内さんの論によって、かなり鮮明になったと評せましょう。

「おのずから」と「みずから」との「あわい」において思索し、かつ情を形成する日本人が、何もかもが個我(個人)を基点とした主体的能動性に根ざして成立するといったような発想に立つなどということは、本来ありえなかったことです。西洋型の個人主義的論理をもって日本の文化や思想を説明づけようという試みは、かならず破綻します。日本の文化や思想は、日本人に固有の論理によって貫かれているはずであり、その論理が欧米人のそれと合致することなど起こりうべくもないからです。論理は、理性によって構築されます。洋の東西の別なく、人間は理性抜きには生きられません。西洋に「ロゴス」があったように、インドにはインド固有の(たとえば、ヒンドゥー教や仏法の)理性があり、そして、中国には、儒教的「天人合一説」の根拠をなす「天理」や「人性の理」という理性概念がありました。日本人も例外ではありません。日本人には日本人なりの「日本的理性」が備わっていたはずだと考えるべきです。そして、その「日本的理性」の形成過程に、仏法が深く関わっていたであろうことには、疑いをさしはさむ余地がないと思われます。常識的で平凡な思想史研究者は、日本思想への儒教の影響を強調します。しかし、これは、江戸期の軍事的分権体制の公的指導原理が儒教、ことに朱子学であった事実をあまりにも過大視しすぎたことから生じたミスリーディングです。たしかに古代からすでに儒教は、日本文化の一端を占めてはいました。けれども、それがこの国の民衆レベルにまで深く浸透することはなく、江戸期以前の儒教研究は、禅林を中心とする仏法界で行われていたにほぼとどまります。江戸期にあっても、朱子学は、総人口わずかに6パーセントを占めていたにすぎない武士階級のそのまた一部に受容されていただけで、94パーセントの庶民たちの大半は、仏法を生活の規範としていました。この史実を直視せず、「支配階層の思想が民族を統御する」と思いこんでしまうところに、観念的で現実を無視する思想史研究が展開されてしまうのです。「日本的理性」の形成に大きく関与したのは、儒教ではなく仏法だったと解さなくてはならないゆえんです。

しかしながら、論理的に「正見」をもって事物の「真」(ありのまま)を凝視することを旨とする仏法が、「信」にのみ根ざす救いの「宗教」へと換骨奪胎された時点で、日本人は、仏法に基づく理性と論理を見失ってしまいました。個の力ではあらがえない「おのずから」なる業的な自然性に、仄かな能動性(みずから)を加味するという思考法を喪失した日本人は、民族としての独自の態様を確定しえなくなったと言っても過言ではない、と思います。「英語」と名称づけられたアングロ・サクソンの言語を、わたくしどもの思索の根源場たる「日本語」よりも重視した挙げ句、政府文科省の命令一下、高等教育(とくに主要研究大学、いわゆる「R10」)の講義の「英語」化が推進されている現況において、日本人はもはや、民族としての矜持はおろか、独立性すら保ちえなくなりつつあります。「宗教」化によって仏法を消し去ってしまったわたくしどもが拠りすがるべき思想的基盤は、せいぜいのところ、もはや「人権」くらいのものでしょう。ひょっとすると、くだんの仏教系政党は、すでに30年以上も前に、この国の文化や思想が固有の態様を失うであろうことを予見していて、それゆえに「ヒューマニズムの政治」を訴えていたのかもしれません。もとより、西洋に端を発するものであるからと言って、「人権」概念が邪見にすぎないと断ずるのは暴論でしょう。人間がその生存権と尊厳性とを、他の生きものと共に保障されるべきであることは論を待ちません。ですが、「人権」概念の歴史をたどってみると、わたくしどもは、そこに、血ぬられた暴力的差別と、二重基準の恣意性をみとめざるをえません。差別や二重基準の排拒を大前提とする仏法の残映がいまだになお多少なりともわたくしどもの胸裡にとどまっているとすれば、わたくしどもは単純に「人権」を讃美するわけにはゆかないのではないでしょうか。最後にこのことを指摘し、本論考の結びといたします。

「人権」概念は、アメリカの対英独立戦争やフランス革命などをとおして、人間存在の生命価値と自由、平等を保障するイデオロギーとして政治的に確立されたものです。現代の日本人は、それを、すべての人間の生存権を尊重する概念と信じて、一片の疑いもいだいていないようです。いまを生きる日本人が純粋無垢だということなのか、それとも歴史を精確にとらえようとする意識に欠けているということなのか、理由はよくわかりません。ともあれ、「人権」概念とは、現代の日本人が空想するような、理想的にして美しいものではありません。フランス革命の直後、「人権」がいかに解されていたかを例にとってみましょう。革命政権の主導者ロベス・ピエールが主唱した「人権」は、つぎのようなものでした。すなわち、イル・ド・フランス地方のことば(現代フランス語の原形)を母語とし、かつは白人であると同時に、ジャコバン党員でもある者に「人権」は帰せられる、ということだったのです。これらの条件を満たしえない者、たとえば、イル・ド・フランス地方のことばを話せない7割のフランス居住民は、「人権」の埒外に置かれ、有色人種などは、人間にあらざる生きものと見なされました。その結果、革命を是としない人々や革命政党ジャコバン党と行動を共にしない人々は、「人権」をもたないただの動物と見なされ、虐殺されました。その数、実に300万人を超える、と推定されています。なるほど、その後、「人権」概念は拡張され、欧米諸国においては、大半の白人居住民がその主体と目されるようにはなりました。しかし、その反面で、帝国主義にはしる欧米諸国は、アジアやアフリカなどの植民地に暮らす有色人種の「人権」など歯牙にもかけず、彼らを収奪と搾取の対象たる人外の動物として蔑視しつづけました。本国では、白人の「人権」を尊重し、植民地では、有色人種を牛馬、もしくはそれ以下の存在と見なす。これを二重基準(ダブルスタンダード)と言わずして、いったい何と呼べばよいのでしょうか。第一次大戦の戦後処理を議するベルサイユ会議の席上、参加国中唯一の有色人種国日本帝国の全権大使西園寺公望が「人種平等条約」の締結を提議した際、欧米諸国がそれを呆気ないほど簡単に一蹴した事実を、わたくしどもは忘れてよいのでしょうか。

いまはもう帝国主義の時代ではない。最後まで帝国主義にこだわった愚劣なる日本帝国とナチスドイツが打倒され、旧植民地が国民国家として自立した。その後、国際化がいちじるしく進展し、いまや世界はグローバル化している。その国際政治の現状では、ありとあらゆる国民、民族、人種の「人権」が保障されている。どこにも問題などない。そう主張する人々もいるでしょう。しかしながら、強大な武力を備え、国益のためには「正義の戦争」と銘打たれた大量殺戮をもいとわない欧米人権主義国家群が、人道の名に恥じない国々だと断言できるのでしょうか。そうした国家群の指導者たちは、自分たちが提唱する原理原則に反する者は、「人権」の埒外に在るがゆえに武力で制圧・殺害しても何ら問題はないという思想に立っている、と言わざるをえません。キリスト教は、紀元4世紀の教父思想家アウグスティヌスによって、新プラトン主義に基づいて系統的に思想化されました。アウグスティヌスは、超越的絶対有(う)たる神の意志を反映する戦争は「正戦」(聖戦)であると主張しました。いまもなお、欧米諸国は、アウグスティヌス的な「正しい戦争」という思想に基づいて、戦争を辞さない構えをとりつづけています。欧米諸国は、はたして本気で「人権」を重んじているのでしょうか。すくなくとも、「人権」をめぐるダブルスタンダードは、いまなお撤廃されてはいないと言えます。

「人権」概念は、人間を「知あるもの」(ホモ・サピエンス)ととらえ、その特性を理性に見いだす考えかたに基礎づけられています。つまり、「人権」を高調する根拠は、「理性主義」です。ギリシア語のヌース、ラテン語のラティオに由来する「理性」は、これまで、一般に、西洋において発明された、元来西洋人に特有な能力と目されてきました。たしかに、西洋の文化や文明を否定的にとらえる西洋以外の地域や国々も、近代以後の武力紛争では、西洋を起源とする近代兵器を、西洋風に理性的に使って合理的に敵を倒さざるをえないのですから、西洋理性主義の軛を脱することは困難です。「理性」は、西洋の枠を超えてもはや普遍化されているように見えます。しかし、「理性」は西洋型のそれ1種のみに限定されるわけではありません。西洋人が中世以後に全面的に依拠してきたキリスト教では、「理性」は神から人間に対してのみ与えられた能力と目されています。超越的絶対有(う)たる神を措定しない仏法は、キリスト教的観点からすれば、「理性」とは無縁に見えるかもしれません。ですが、すでに論じたように、「正見」をもって事物の真態に迫ることをめざす仏法が「理性」とまったく無縁であるはずがありません。それどころか、不可視の絶対者への情緒的「信」に依存しない仏法は、純然たる「理性」の体系と称することができるのではないでしょうか。

ただし、仏法の「理性」はキリスト教のそれとは、本質的に異質です。論理の次元での「理性」の用きかたに目をとめれば、その異質さがきわだちます。たとえば、形式論理を導く理性と、金剛般若の論理を貫くそれとでは、それぞれの構造は決定的に異なっている、と申せましょう。この世界で理性は1種類には尽きない。それを知れば、現代科学の最先端に関わるAIの問題にも、新たな展望が開かれるのではないでしょうか。現状において、AIは、西洋型理性を埋めこむ形で造られています。AIのデータの蓄積量が人間の知能をはるかに上回り、かつは推論能力でもAIが人間を凌駕するいま、AIの進歩はとどまるところを知らず、やがて人間の知的作業は全面的にAIによってになわれる時代がくる。そのような近未来にどう対処するべきかが、現代人にとっての課題となっているようです。たしかにAIは、現段階でも、一流の小説家並みの文章を制作できますし、心理面に限定すれば、セックスパートナーの役割を果たすことすらできます。超一流の将棋の指し手が前代未聞の新手を指した場合には、さすがに対応力を欠くようですが、その新手をデータとして取りこんだAIは、次回の対局では相手の棋士を破るでしょう。人間の情は、理性と別立てで成り立っているわけではなく、理性の統御のもとにパターン化されています。それゆえに、AIはすぐれた小説や詩を制作できますし、将棋の対局という、「閃き」という情性が多分に作用する場面でも、AIは人間に伍しうるのです。

しかし、AIが読み取るのは、あくまでも西洋的理性によって定型化された情と、それに触発されることを始点とする、西洋型の合理的推理でしかありません。さて、AIに埋めこまれた理性、AIが読み取る情理(情のパターン)は、十全にして無謬でしょうか。人類の無限の進歩を前提とし、その前提への信憑(あるいは信仰)によって成り立つ西洋型理性と情理は、やや譬喩的な言いかたをするなら、前に進むことは知っていても、後ろに下がることを知りません。人間的現実、ひいてはその根源にある生命性には、前進局面と退行局面とが複雑にない合わされています。実は、その両局面を巧みに読みとれないかぎり、AIは、最終的には人間の全体的知性には対抗できないのです。無から生じて無にもどるのみ。生命性の全局面は無に貫きとおされている。生の由来も、その尽き果てゆく先も意味づけえない虚無性(無意味性)の極北を察知するがゆえの窮極の悲苦。人間がその悲苦のただなかで迷い悩みつづける生きものであり、それゆえにこそ「哲学」を欠かしえないこと。その生(なま)のままの人間の姿を精確に追思するのが、仏法の「理性」です。それを取りこみえないかぎり、AIは、人間とまったく同等、もしくは人間を真の意味で乗り超える知の次元には達しえないのではないでしょうか。ただし、口惜しいことに、世界を席巻する欧米化の波のなかで、わたくしどもは仏法の本義を見失い、それを宗教化することによって、仏法の理性と論理とを見失ってしまっています。骨董品を鑑定するがごとき、文献学に特化した研究では、もはや失われた理性と論理とを回復する方途を見いだすことはできません。仏法を「哲学」から「宗教」に変容させることをとおして、わたくしどもは、実は途方もなく大切な1つの精神性を喪失したのです。失うのはたやすく、取りもどすのは無限なまでに難しい。浄土真宗のうちに生きる人々も、せめてその困難さだけでも自覚すべきではないか。わたくしはそう切に想います。

(令和6年6月29日稿)

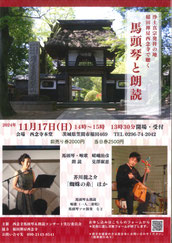

稲田禅房西念寺(稲田御坊)

稲田禅房西念寺(稲田御坊)